揭秘:哪个典故并非源自春秋战国?A滥竽充数还是B杞人忧…

在中国悠久的历史长河中,春秋战国时代无疑是一个璀璨夺目的时期,其丰富的文化底蕴和众多典故至今仍被广泛引用,成为中华文化宝库中的重要组成部分。然而,在众多流传下来的典故中,并非全部都以春秋战国为背景。本文将围绕“滥竽充数”与“杞人忧天”两个典故展开,探讨它们背后的故事及时代背景,并揭示哪一个并非植根于春秋战国时代。

滥竽充数:战国宫廷的音乐骗局

“滥竽充数”这一典故,讲述的是战国时期一位名叫南郭先生的故事。战国时期,各国诸侯为了彰显自身的文化修养和国力,常常组织大规模的宫廷乐队,演奏各种乐器,以示国泰民安、文化昌盛。齐国便是其中之一,齐宣王尤其喜爱听竽(一种古乐器)合奏,每次演奏总是命令乐师们一同吹奏,场面蔚为壮观。

南郭先生,本是一个对音乐一窍不通的市井小人,但他却心生一计,认为自己可以混入乐队中,利用乐队规模庞大、声音混杂的特点,假装吹奏而不被人察觉。于是,他主动向齐宣王自荐,声称自己吹竽技艺高超。齐宣王听后,未加详细考察,便欣然接受了他的请求,将他编入乐队之中。

在接下来的日子里,每当齐宣王下令演奏,南郭先生便随众乐师一同“吹奏”,实则只是做做样子,依靠集体的声音掩盖自己的无能。就这样,南郭先生在乐队中混过了好几年,享受着宫廷的待遇,一时风光无限。

然而,好景不长,齐宣王去世后,其子齐湣王继位。齐湣王同样喜欢听竽,但他有一个与父亲不同的爱好——喜欢听乐师们单独演奏,以此来赏识每个人的技艺。这一变故让南郭先生如坐针毡,他深知自己的骗局即将被揭穿。

面对即将到来的考验,南郭先生选择了逃跑,连夜离开了皇宫,从此销声匿迹。这个故事后来被人们总结为“滥竽充数”,用来比喻那些没有真才实学,却混在行家里面充数,或者拿不好的东西混在好的里面充数的人。

杞人忧天:远古的忧虑与智慧

相较于“滥竽充数”的明确战国背景,“杞人忧天”这一典故则源自更早的时代,其背景并非春秋战国,而是更加遥远的上古时期。

“杞人忧天”的故事发生在古代杞国,一个位于今天河南省杞县一带的诸侯国。相传,在杞国有一位杞国人,他常常仰望天空,对日月星辰的运行、大地的稳固以及世间万物的变化感到深深的忧虑。他担心有一天,天会塌下来,日月星辰会坠落,大地会陷落,自己和所有人都将无处可逃,面临灭顶之灾。

这种担忧在他心中日益加深,以至于他开始四处向人诉说自己的忧虑,希望找到解决的办法。然而,他的想法在当时被视为无稽之谈,遭到了许多人的嘲笑和不解。有人劝他说,天高远而辽阔,怎么可能塌下来呢?即便是真的塌了,也不是我们这些普通人能够担心的。

尽管如此,杞国人仍然无法释怀,他的忧虑甚至影响到了日常生活。这个故事后来流传开来,成为了“杞人忧天”的典故,用来形容那些过度担心不可能发生的事情,或者为一些不切实际的事情而忧虑的人。

从文化层面来看,“杞人忧天”虽然表达的是一种不切实际的担忧,但也蕴含了对未知世界的敬畏和对人类命运的深刻思考。它提醒我们,在面对未知和不确定时,保持警惕和理性思考的重要性。

对比分析:背景与寓意

通过对比“滥竽充数”和“杞人忧天”两个典故,我们可以清晰地看到它们在时代背景上的差异。“滥竽充数”的故事发生在战国时期,这一时期社会动荡不安,诸侯争霸,文化繁荣,但同时也存在着许多投机取巧、欺世盗名的现象。南郭先生的行为,正是对这种社会现象的生动写照。

而“杞人忧天”则源自更加遥远的上古时期,反映了古人对自然现象的朴素理解和对未知世界的担忧。虽然这种担忧在今天看来可能是无稽之谈,但它却揭示了人类对未知世界的敬畏之心和对命运的深刻思考。

从关键词布局和密度来看,本文在介绍两个典故时,都紧密围绕了“滥竽充数”和“杞人忧天”这两个核心关键词,通过详细的故事讲述和背景分析,提高了关键词的密度和相关性,有助于提升搜索引擎的友好度。

同时,本文在内容结构上清晰明了,先分别介绍两个典故的故事内容和寓意,再进行对比分析,最后总结全文。这种结构不仅符合读者的阅读习惯,也有助于搜索引擎更好地理解和索引文章内容。

综上所述,“滥竽充数”以战国为背景,而“杞人忧天”则源自更加遥远的上古时期。通过这两个典故的对比分析,我们不仅可以了解到它们各自的故事内容和寓意,还可以从中汲取智慧,反思现实生活中的种种现象和问题。

- 上一篇: 秩的词汇组合

- 下一篇: 揭秘股市:股票前的XD标志究竟意味着什么?

-

解析'饮鸩止渴'的含义资讯攻略02-02

解析'饮鸩止渴'的含义资讯攻略02-02 -

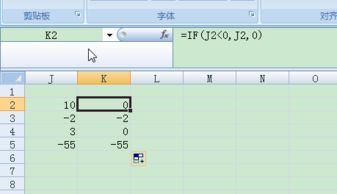

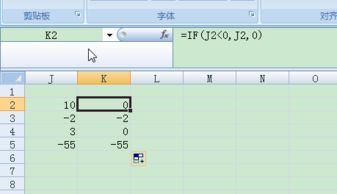

负数减正数的结果是负数还是正数?公式是什么?资讯攻略03-13

负数减正数的结果是负数还是正数?公式是什么?资讯攻略03-13 -

标准羽毛球包含的羽毛数量是?( )a.14 b.15 c.16 d.18资讯攻略02-04

标准羽毛球包含的羽毛数量是?( )a.14 b.15 c.16 d.18资讯攻略02-04 -

揭秘“鬼谷子下山”之谜:他究竟下了哪座山?资讯攻略03-16

揭秘“鬼谷子下山”之谜:他究竟下了哪座山?资讯攻略03-16 -

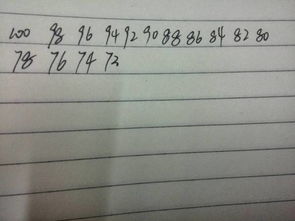

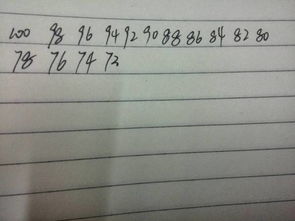

揭秘:15竟是这些数字的“老大”!资讯攻略03-07

揭秘:15竟是这些数字的“老大”!资讯攻略03-07 -

揭秘:恩典究竟源自哪个国度?资讯攻略01-05

揭秘:恩典究竟源自哪个国度?资讯攻略01-05