杨振宁去世谣言博主致歉:网络谣言为何屡禁不绝?

传杨振宁去世假消息博主道歉,为何网络谣言屡禁不止?

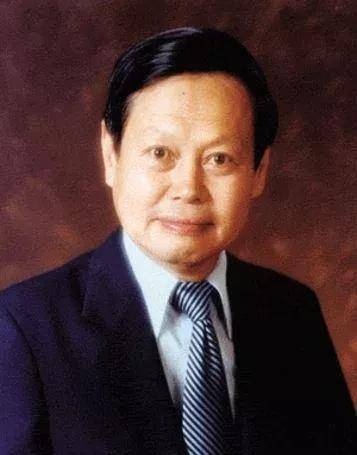

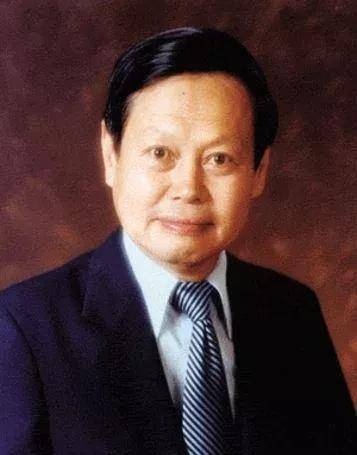

2021年3月,网络上突然出现了一则令人震惊的消息:著名物理学家杨振宁教授逝世。这一消息迅速在网络上发酵,引发了广泛关注。然而,很快清华大学党委宣传部便出面辟谣,证实杨振宁教授身体健康,所谓逝世消息纯属谣言。发布这则假消息的微博博主@跑者子牛,随后在微博上多次道歉,并自称将“自罚停博至少三个月”。尽管如此,这一事件仍然在网络上引发了轩然大波,引发了人们对于网络谣言屡禁不止现象的深思。

在此次事件中,博主@跑者子牛最早发布了杨振宁逝世的假消息,并迅速在网络上传播开来。这一谣言不仅误导了公众,对杨振宁教授及其家人造成了不必要的困扰,也反映出网络谣言传播的严重性和危害性。尽管该博主事后多次道歉,并承诺停博至少三个月,但这一行为并未能平息公众的愤怒和质疑。许多网友认为,仅仅通过道歉和停博,无法真正惩罚造谣者,也无法有效遏制网络谣言的传播。

那么,为何网络谣言屡禁不止呢?

一、信息传播速度快,监管难度大

网络谣言之所以能够快速传播,很大程度上得益于互联网的便捷性。在社交媒体和即时通讯工具的帮助下,一条谣言可以在短时间内被大量转发和评论,迅速扩大影响范围。而监管部门在面对这种大规模的信息传播时,往往难以做到及时有效的监管和打击。此外,网络谣言往往具有隐蔽性和伪装性,使得监管部门在识别和查处上存在一定的困难。

二、公众信息辨别能力不足

公众在面对网络信息时,往往缺乏足够的辨别能力。一方面,部分网民缺乏对于信息的批判性思维,容易轻信网络谣言;另一方面,一些网民为了追求新鲜感和话题性,故意传播未经证实的信息,从而加剧了谣言的传播。在此次杨振宁逝世谣言事件中,就有部分网友在未经核实的情况下,盲目转发了谣言信息。

三、造谣成本低,违法代价小

从法律角度来看,造谣者的违法成本相对较低。尽管我国相关法律法规对于编造、传播谣言的行为有明确的规定和处罚措施,但在实际操作中,由于取证难、定性难等原因,往往难以对造谣者进行有效打击。此外,一些造谣者在事后通过道歉、删贴等方式,试图逃避法律责任,这也使得法律的震慑作用大打折扣。以本次事件为例,尽管博主@跑者子牛发布了道歉声明,并自称将停博至少三个月,但其行为并未受到法律的实质性处罚。

四、社交媒体平台管理不善

社交媒体平台作为信息传播的重要渠道,在谣言传播中扮演着重要角色。然而,一些社交媒体平台在管理上存在漏洞和不足,未能有效履行信息审核和管理职责。部分平台为了追求用户活跃度和流量,甚至对谣言信息视而不见,甚至有意无意地推动了谣言的传播。这种管理不善的行为,无疑加剧了网络谣言的泛滥。

五、社会心理因素影响

从社会心理学角度来看,网络谣言的传播往往与公众的心理需求密切相关。一方面,公众在面对突发事件或敏感话题时,往往渴望获取更多信息以满足好奇心和求知欲;另一方面,一些网民在面对社会压力或不满情绪时,会通过传播谣言来宣泄情绪或制造话题。这种心理需求的存在,为网络谣言的传播提供了土壤。

针对网络谣言屡禁不止的问题,我们需要从多个方面入手加以解决。

首先,政府和相关监管部门应加强对网络谣言的打击力度,提高违法成本。一方面,要完善相关法律法规,明确造谣传谣的法律责任和处罚措施;另一方面,要加强执法力度,对造谣传谣行为进行严厉打击,形成有效的震慑作用。

其次,社交媒体平台应切实履行信息审核和管理职责,加强对谣言信息的识别和打击。平台应建立完善的信息审核机制和技术手段,及时发现和删除谣言信息,并对造谣传谣行为进行处罚。同时,平台还应加强对用户的引导和教育,提高用户的信息辨别能力和法律意识。

此外,公众也应提高自身的信息辨别能力,不盲目轻信网络谣言。在面对网络信息时,要保持理性思考和批判性思维,对未经证实的信息进行核实和甄别。同时,公众还应积极参与辟谣行动,对谣言进行反驳和澄清,共同维护一个清朗的网络空间。

最后,我们还需要加强社会诚信体系建设,提高全社会的诚信意识和道德水平。通过加强诚信教育和宣传,引导公众树立正确的价值观和道德观,自觉抵制谣言和不实信息的传播。同时,还应建立完善的诚信奖惩机制,对造谣传谣行为进行曝光和惩罚,对积极参与辟谣行动的个人和组织进行表彰和奖励。

综上所述,网络谣言屡禁不止的原因是多方面的,包括信息传播速度快、公众信息辨别能力不足、造谣成本低、社交媒体平台管理不善以及社会心理因素影响等。为了有效遏制网络谣言的传播,我们需要从政府、社交媒体平台、公众以及社会诚信体系建设等多个方面入手加以解决。只有这样,我们才能共同维护一个清朗、健康、有序的网络空间。

-

杨振宁是否已逝世?资讯攻略01-14

杨振宁是否已逝世?资讯攻略01-14 -

小沈阳“被去世”传言震惊!车祸谣言四起,灵堂设置消息引热议资讯攻略01-17

小沈阳“被去世”传言震惊!车祸谣言四起,灵堂设置消息引热议资讯攻略01-17 -

李亚鹏近况如何?网传去世消息真相揭秘资讯攻略02-03

李亚鹏近况如何?网传去世消息真相揭秘资讯攻略02-03 -

李幼斌近况如何?资讯攻略03-12

李幼斌近况如何?资讯攻略03-12 -

乔任梁逝世真相探究,尊重隐私拒绝传播遗容照片资讯攻略04-18

乔任梁逝世真相探究,尊重隐私拒绝传播遗容照片资讯攻略04-18 -

深圳直辖市谣言详情解析资讯攻略02-08

深圳直辖市谣言详情解析资讯攻略02-08