探寻“散”字的笔画奥秘

散的笔画,共计十二画,每一笔都似轻风拂过,又似细雨绵绵,勾勒出一个既简单又复杂的汉字。这个字,如同它所承载的意义一般,既可以表示离散、分开,又蕴含着洒脱、自在的哲学意味。在中国文化的长河中,“散”字如同一股清流,流淌在诗词歌赋、书画艺术、人生哲理等多个领域,成为文人墨客笔下抒发情感、表达意境的重要元素。

首先,从字形上来看,“散”字由“攵”(夊的变形,意为脚行走的样子)和“月”(在古文字中常作为肉部的变形,代表身体的一部分)以及上方的“攴”(叟的省形,意为手持杖)变形组合而成。虽然现代字形已经难以直接看出其造字本义,但结合古文字学的研究,我们可以大致推测,“散”字或许最初与人的行走、分散或某种仪式、动作有关。这种字形上的演变,本身就是一种文化的散播与传承,让我们在书写与观赏中,感受到汉字的深厚底蕴和无穷魅力。

在诗词中,“散”字常被用来描绘离别的场景,营造出一种淡淡的哀愁与不舍。如唐代诗人王维的《送元二使安西》中,“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,这里的“散”虽未直接出现,但字里行间流露出的是朋友间即将分别的无奈与感伤,仿佛一场宴会终将散尽,留下的是无尽的思念与牵挂。又如宋代词人柳永的《雨霖铃·寒蝉凄切》,“执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,词中虽未直书“散”字,但“念去去”三字已足以让人感受到离别后的散落天涯,那份深情厚谊在无尽的时空中渐行渐远。

然而,“散”字并不总是与悲伤相伴。在更多时候,它代表着一种洒脱与自在,是文人墨客追求心灵自由、超脱世俗束缚的象征。宋代大文豪苏轼的《赤壁赋》中,“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”,这里的“散”虽未直接描述,但整个场景却透露出一种超然物外、随遇而安的闲适与自在。苏轼一生历经坎坷,但他总能以一种豁达的心态面对人生的起起落落,这种“散”的态度,正是他人生哲学的体现。

书画艺术中,“散”字也有着独特的韵味。在国画中,画家们常通过笔墨的浓淡干湿、线条的疏密有致来表现“散”的意境。一幅山水画中,山峰云雾缭绕,水流潺潺,仿佛一切都处于一种自然散淡的状态,既展现了大自然的鬼斧神工,又寄托了画家对于逍遥自在生活的向往。而在书法中,“散”字更是被赋予了无限的可能。书法家们通过笔法的变化、结构的安排,将“散”字写得既飘逸灵动,又不失稳健厚重,让人在欣赏中感受到一种既散又聚、既动又静的美学享受。

此外,“散”字还与人生哲理紧密相连。在道家思想中,“散”被视为一种顺应自然、无为而治的生活态度。老子在《道德经》中提到,“万物并作,吾以观其复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明”,这里的“散”可以理解为万物生长、繁衍后最终归于本源的过程,是一种自然的循环与平衡。在道家看来,人生亦应如此,不必过于执着于名利权势,而应顺应天道,追求内心的平和与自由。

儒家思想中,“散”则更多地与“聚”相对,强调个人在社会中的责任与担当。孔子说,“君子和而不同”,这里的“和”可以理解为团结、凝聚,而“不同”则暗示了个体之间的差异与多样性。在儒家看来,一个和谐的社会应该是由众多具有不同特质和才能的个体共同组成的,他们虽然各自为政、分散各处,但都能在自己的岗位上发光发热,共同推动社会的进步与发展。

在现代社会,“散”字的意义更加多元。它既可以表示信息的碎片化、人际关系的疏离化,也可以代表个人主义的崛起、自我意识的觉醒。在信息爆炸的时代,我们每天都在接收着海量的信息,这些信息如同散落的珍珠,需要我们自己去挑选、串联,形成属于自己的知识体系和价值观。同时,随着社交媒体的普及,人与人之间的交往方式也在发生着变化,虽然物理距离可能拉近了,但心理距离却往往因为缺乏深度交流而疏远。这种“散”的状态,既带来了便捷与高效,也引发了孤独与迷茫。

然而,正如古人所言,“散而不乱,聚而不僵”,在面对现代社会的种种挑战时,我们更应学会在“散”与“聚”之间找到平衡。既要保持个人的独立与自由,又要懂得团结与合作的重要性;既要享受信息带来的便利与丰富,又要学会筛选与甄别,避免被碎片化信息所淹没。只有这样,我们才能在快速变化的时代中保持清醒的头脑和坚定的步伐,走出一条属于自己的道路。

综上所述,“散”的笔画虽简,却蕴含着丰富的文化内涵和人生哲理。它既是离别的哀愁,也是洒脱的自在;既是自然的循环与平衡,也是社会的和谐与进步;既是信息时代的便捷与迷茫,也是个人成长的挑战与机遇。在书写与感悟“散”字的过程中,我们或许能够更加深刻地理解人生的真谛与世界的奥秘。

- 上一篇: 毕必成的出生年份、职业及代表作品概览

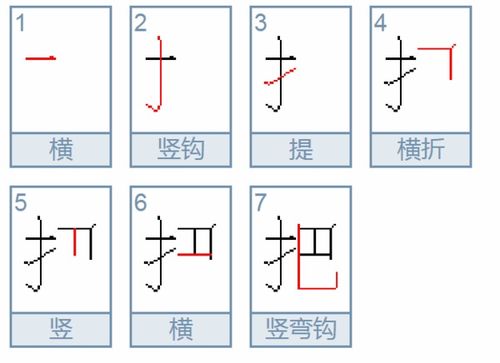

- 下一篇: 如何书写‘宽’字的笔顺

-

探索“管”字的笔画顺序奥秘资讯攻略02-05

探索“管”字的笔画顺序奥秘资讯攻略02-05 -

探索“石”字的正确笔顺与笔画书写奥秘资讯攻略02-05

探索“石”字的正确笔顺与笔画书写奥秘资讯攻略02-05 -

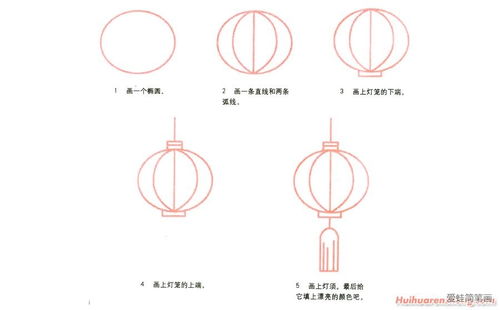

探索“灯”字的笔画奥秘资讯攻略02-10

探索“灯”字的笔画奥秘资讯攻略02-10 -

探索“洒”字的书写奥秘:详细笔顺笔画解析资讯攻略02-07

探索“洒”字的书写奥秘:详细笔顺笔画解析资讯攻略02-07 -

探索“稻”字的笔顺奥秘,一笔一划见真章资讯攻略02-05

探索“稻”字的笔顺奥秘,一笔一划见真章资讯攻略02-05 -

探寻汉字奥秘:同笔画顺序的奇妙之旅资讯攻略02-15

探寻汉字奥秘:同笔画顺序的奇妙之旅资讯攻略02-15