古人中举:揭秘科举考试的成功之路

在中国古代,中举是一个具有深远意义的历史概念,它不仅关乎个人的命运转折,更是社会阶层流动与文化认同的重要标志。这一制度源自隋唐时期的科举制,历经宋、元、明、清各朝代的演变,成为古代选拔官员的主要途径之一。中举,简而言之,就是通过科举考试中的某一关键阶段,获得做官的资格或是进一步晋升的机会。

科举制度的起源与发展

科举制度萌芽于隋朝,正式确立于唐朝。在此之前,中国古代的选官制度多以世袭、推荐为主,如九品中正制等,这些制度往往导致权贵世家垄断仕途,不利于人才的广泛选拔。隋文帝废九品中正制,采用分科考试的方式选拔官员,开启了科举制的大门。唐太宗时,增设进士科,考试内容以诗赋为主,标志着科举制度走向成熟。此后,科举考试逐渐成为国家抡才大典,影响深远。

中举的具体含义

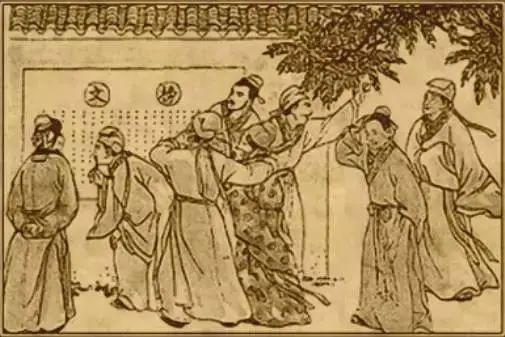

“中举”一词,特指在科举考试中通过乡试(亦称“大比之年”)并被录取为举人。科举考试体系复杂,大致可分为童试、乡试、会试、殿试四级。童试是科举考试的初步选拔,包括县试和府试,通过者称为“生员”或“秀才”,获得参加更高一级考试的资格。乡试则是真正意义上决定能否“中举”的关键考试,由南、北直隶和各布政使司举行的地方考试,每三年一次(辰、戌、丑、未年为正科),因在秋季八月举行,故又称秋闱。乡试录取者即为举人,第一名称为解元。中举意味着考生正式获得了做官的资格,并可参加次年在京城举行的会试,向更高的功名进发。

中举的意义与影响

中举对于古代士人来说,其意义远超过获得一纸文凭。它不仅是个人才华与努力的认可,更是社会地位显著提升的象征。举人虽未直接授官,但已具备做官的资格,且享有许多特权,如免除徭役、见官不跪等。更重要的是,中举为士人打开了通往更高层次仕途的大门,通过会试、殿试后,有机会成为进士,乃至入阁拜相,实现“学而优则仕”的理想。

从社会层面看,科举制度及其中举机制促进了社会阶层的流动,使得出身贫寒但有才学的士人有机会跻身上层社会,打破了门阀制度的桎梏。这不仅增强了社会的活力与创造力,也促进了文化的普及与繁荣。同时,科举考试强调儒家经典的学习,加深了民众对儒家文化的认同感,有利于国家的统一与稳定。

中举背后的艰辛与挑战

然而,中举之路并非坦途。科举考试竞争激烈,录取率极低,许多士人穷其一生也未必能如愿以偿。以清代为例,乡试录取率大致在百分之一至百分之三之间,会试录取率更低。这意味着,绝大多数考生都将面临落榜的命运。因此,古代士人往往需要付出巨大的努力,从幼年起便苦读圣贤书,以期在科举考试中脱颖而出。备考过程中,他们不仅要精通四书五经等儒家经典,还需掌握诗词歌赋、策论等应试技巧,加之长期的身心压力,使得科举之路充满了艰辛与挑战。

中举故事与文化传承

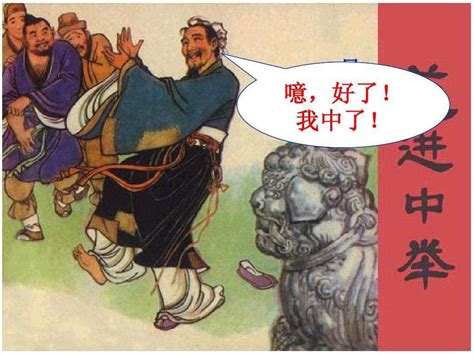

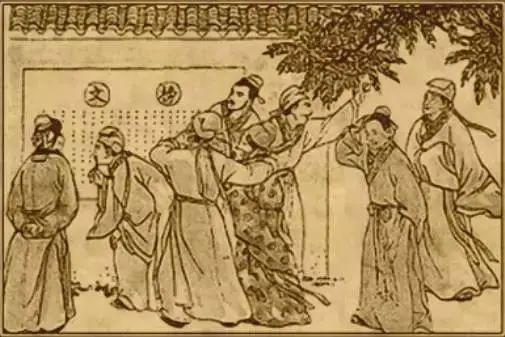

科举制度下,产生了众多脍炙人口的中举故事,如范进中举等,这些故事不仅反映了科举制度下士人的悲欢离合,也蕴含着丰富的文化内涵与社会价值。范进中举的故事,便深刻揭示了科举制度对古代士人心理与家庭生活的巨大影响。范进年过半百,屡试不第,生活困顿,一旦中举,竟喜极而疯,后虽经人救治恢复常态,但这一情节生动展现了科举成功对于士人及其家庭的重大意义。

此外,科举文化还通过文学、戏剧、民间传说等多种形式得以传承与发展。明清时期的小说、戏曲中,不乏以科举考试为背景的作品,它们不仅丰富了古代文学的艺术表现力,也为后世了解科举制度及其文化提供了宝贵的资料。

结语

综上所述,中举作为科举制度中的重要环节,不仅承载着古代士人的梦想与追求,更是中国古代社会政治、经济、文化等多重因素交织下的产物。它见证了个人命运的起伏,促进了社会阶层的流动,加深了文化的认同,对中国乃至东亚地区的历史进程产生了深远的影响。尽管科举制度已随历史的车轮远去,但中举所蕴含的精神追求与文化价值,至今仍值得我们思考与借鉴。在追求公平、公正的社会环境中,科举制度中的某些理念,如重视教育、选拔人才、促进社会流动等,依然具有现实意义。

- 上一篇: 鄂温克族与鄂伦春族之异同解析

- 下一篇: 张继科为何敢于与大明星景甜谈恋爱?

-

揭秘:探花究竟代表第几名的荣誉?资讯攻略03-04

揭秘:探花究竟代表第几名的荣誉?资讯攻略03-04 -

天子门生与状元有何区别?资讯攻略02-20

天子门生与状元有何区别?资讯攻略02-20 -

榜眼的排名解析资讯攻略04-03

榜眼的排名解析资讯攻略04-03 -

孙山究竟上榜未?名落孙山的反转之谜资讯攻略02-06

孙山究竟上榜未?名落孙山的反转之谜资讯攻略02-06 -

英语四级考试的听力频道是多少?资讯攻略02-04

英语四级考试的听力频道是多少?资讯攻略02-04 -

英语四级听力满分是多少?资讯攻略04-19

英语四级听力满分是多少?资讯攻略04-19