《世说新语精选三则:古韵今译,智慧闪烁》

《世说新语》(三则)翻译详解

《世说新语》是南朝宋时期刘义庆及其门客所编纂的一部笔记小说集,主要记载了东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事。该书分德行、言语、文学、政事等三十六门,内容丰富,人物鲜活,是魏晋志人小说的典范。以下是对《世说新语》中三则故事的翻译及解析,旨在帮助读者更全面地了解这部古典名著的魅力。

第一则

原文:王戎云:“与嵇康居二十年,未尝见其喜愠之色。”

翻译:王戎说:“和嵇康相处了二十年,从未见过他脸上露出过高兴或生气的表情。”

解析:这则故事简洁明了,却深刻揭示了嵇康的性格特点。嵇康作为魏晋时期的名士,以其卓越的文学才华和超脱世俗的生活态度著称。王戎的这番话,不仅体现了两人长期的交往,更突出了嵇康性格的沉稳与内敛。即使在长时间与人相处的过程中,嵇康也难得表现出情绪的波动,这种超凡脱俗的心境,正是魏晋名士所追求的精神境界。

第二则

原文:王戎、和峤同时遭大丧,俱以孝称。王鸡骨支床,和哭泣备礼。武帝谓刘仲雄曰:“卿数省王、和不?闻和哀苦过礼,使人忧之。”仲雄曰:“和峤虽备礼,神气不损;王戎虽不备礼,而哀毁骨立。臣以和峤生孝,王戎死孝。陛下不应忧峤,而应忧戎。”

翻译:王戎和和峤同时丧母,两人都因为孝顺而被称赞。王戎瘦得皮包骨头,几乎躺在床上无法起身;和峤则哭泣得很伤心,且礼仪周全。晋武帝对刘仲雄说:“你经常去探望王戎和和峤吗?我听说和峤悲痛过度,超出了礼法的规范,真让人担忧。”刘仲雄回答说:“和峤虽然礼仪周全,但精神状态并未受到太大影响;而王戎虽然礼仪不周,但伤心得几乎要毁了自己的身体。我认为和峤是尽孝而不至于伤身,王戎则是尽孝到了极点,几乎要死去。陛下应该担忧的是王戎,而不是和峤。”

解析:这则故事通过对比王戎与和峤的孝行,展现了两人不同的尽孝方式以及世人对孝的不同理解和评价。王戎因悲痛过度而身形消瘦,几乎无法起身,这是一种极致的、近乎自虐的尽孝方式;而和峤虽然哭泣伤心,但礼仪周全,精神状态并未受到太大影响。晋武帝的担忧与刘仲雄的解释,进一步凸显了两人尽孝方式的差异。在魏晋时期,尽孝被视为一种高尚的美德,但如何尽孝、尽孝到什么程度,却因人而异。这则故事不仅展示了王戎和和峤的孝行,更引发了人们对孝道的深入思考。

第三则

原文:梁王、赵王,国之近属,贵重当时。或讥之曰:“何以乞物行惠?”裴曰:“损有余,补不足,天之道也。”

翻译:梁王和赵王是皇帝的近亲,当时地位显赫,权势很大。裴楷每年向这两个封国请求拨出几百万的赋税钱,用来救济贫穷的皇亲国戚。有人指责他说:“你为什么要讨钱来做好事呢?”裴楷回答说:“用有余的来补助不足的,这是天理啊。”

解析:这则故事通过裴楷的行为和言论,展现了其慷慨大方、乐于助人的品质以及他对于“损有余,补不足”这一天理的深刻理解。裴楷作为当时的名士,不仅地位显赫,更有着高尚的品德和深邃的思想。他向梁王和赵王请求拨出赋税钱来救济贫穷的皇亲国戚,这一行为虽然看似有些“讨巧”,但实则体现了他的仁爱和正义感。面对他人的指责,裴楷以“损有余,补不足”为理由进行反驳,这一观点不仅符合儒家的仁爱思想,也体现了当时社会对于公平正义的追求。

总结

通过对以上三则故事的翻译及解析,我们可以更全面地了解《世说新语》这部古典名著的魅力所在。该书以简洁明了的语言、生动鲜活的人物形象和深刻丰富的思想内涵,为我们展示了魏晋时期名士们的风采和道德观念。这些故事不仅具有文学价值,更蕴含着深刻的人生哲理和道德启示。在阅读这些故事的过程中,我们不仅可以领略到魏晋名士的卓越才华和高尚品德,更可以从中汲取智慧和力量,为自己的人生道路提供有益的借鉴和启示。

同时,《世说新语》的翻译也需要注意一些原则和技巧。在翻译过程中,应尽量保持原文的准确性和流畅性,同时注重译文的文化内涵和表达习惯。对于原文中的生僻词汇和特殊句式,需要进行适当的解释和调整,以便让读者更好地理解原文的意图和含义。此外,在翻译过程中还需要注重译文的文采和文学性,尽量做到既准确又生动、既流畅又优美。这样才能真正体现出《世说新语》这部古典名著的魅力和价值。

- 上一篇: 2016年的属性探究

- 下一篇: 揭秘“棒子国”称号的由来:韩国这一别称背后的故事

-

《世说新语》容止篇:原文与精彩译文资讯攻略03-29

《世说新语》容止篇:原文与精彩译文资讯攻略03-29 -

含笑相关的成语精选资讯攻略03-27

含笑相关的成语精选资讯攻略03-27 -

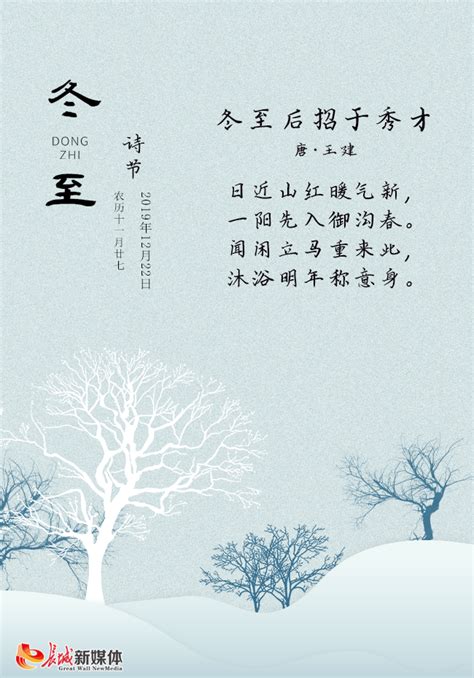

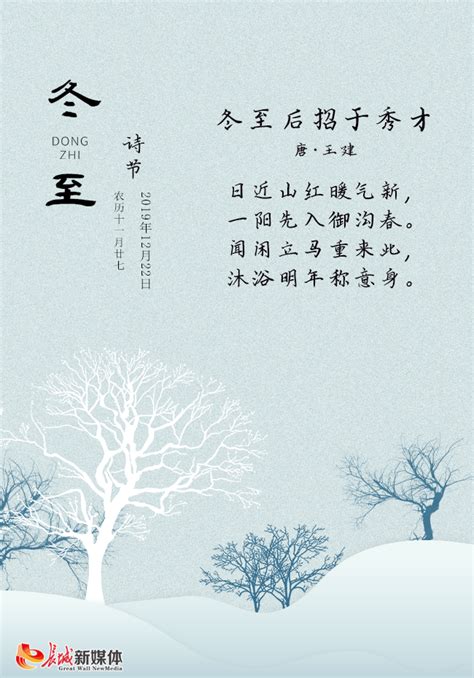

冬至古韵:四句诗词话寒冬资讯攻略03-24

冬至古韵:四句诗词话寒冬资讯攻略03-24 -

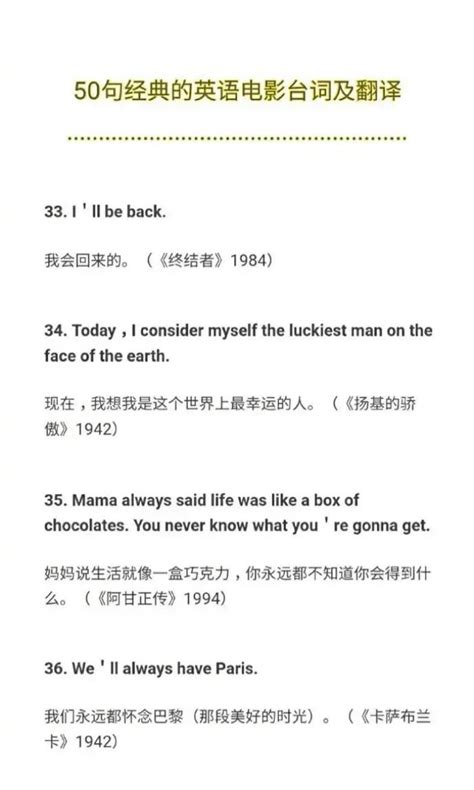

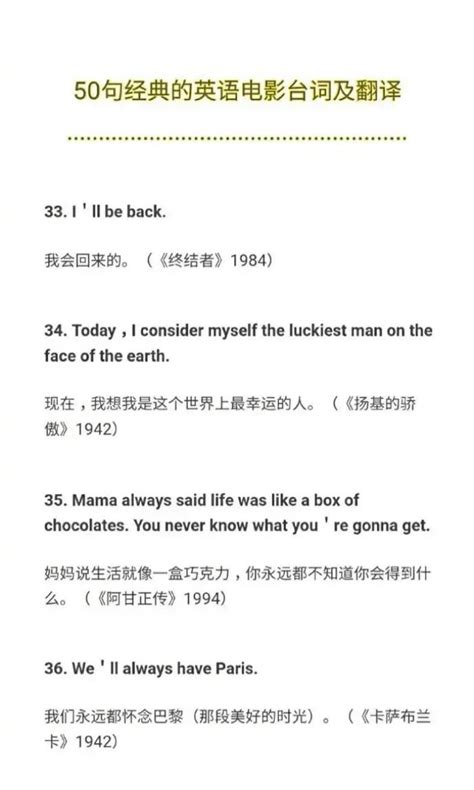

英文电影不朽经典台词精选资讯攻略03-29

英文电影不朽经典台词精选资讯攻略03-29 -

探索古韵:“不尽长江滚滚来”的诗意前奏是什么?资讯攻略04-09

探索古韵:“不尽长江滚滚来”的诗意前奏是什么?资讯攻略04-09 -

棋艺较量,精选62句“棋逢对手”精彩造句资讯攻略03-31

棋艺较量,精选62句“棋逢对手”精彩造句资讯攻略03-31