《探寻古诗《蝉》的深层意境:蝉鸣中的哲思与情怀》

古诗《蝉》的诗意探寻

在浩瀚的唐诗海洋中,虞世南的《蝉》以其独特的韵味和深邃的意蕴,如同一股清泉,缓缓流淌在历史的长河之中。这首诗不仅以其精炼的语言、生动的描绘,展现了蝉的自然形态与习性,更以其寓意深远的内容,成为咏物诗的佳作,表达了诗人对内在品格的热情赞美和高度自信。

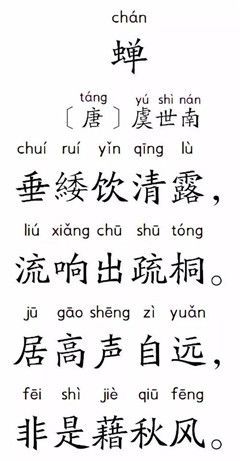

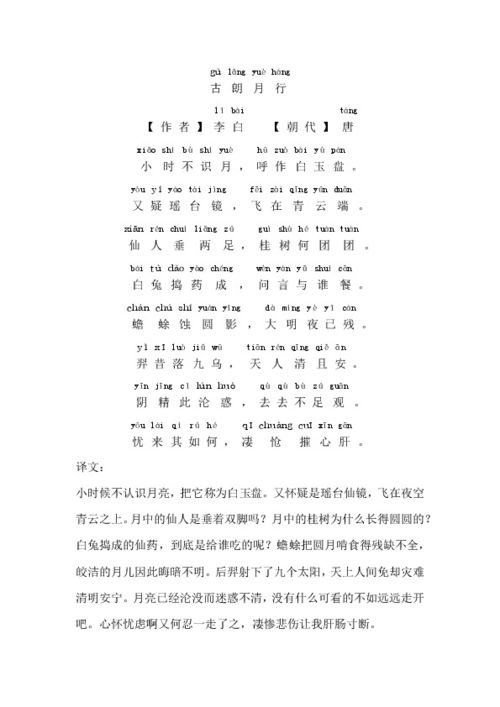

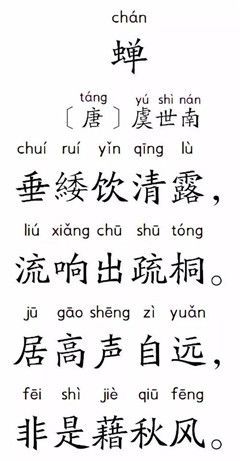

《蝉》全诗如下:

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

首先,从字面意思上看,这首诗描绘了一幅生动的蝉鸣图。首句“垂緌饮清露”,以“垂緌”形容蝉头部伸出的触须,如同古人结在颔下的帽带下垂部分,形象贴切,生动有趣。蝉以清露为食,这一习性在古人眼中象征着高洁与清廉,虞世南巧妙地借此表达了对蝉的赞美。次句“流响出疏桐”,写蝉鸣声连续不断,从稀疏的梧桐树枝间传出,既描绘了蝉鸣的清脆响亮,又通过“疏桐”这一意象,进一步烘托出蝉所处环境的清幽与高洁。

接下来,“居高声自远,非是藉秋风”两句,是全诗的点睛之笔。蝉因为身处高处,所以声音能够传得很远,这并不是凭借秋风的力量。这里,“居高”与“声远”之间形成了因果关系,强调了蝉的高洁品质与其声名远扬之间的内在联系。同时,“非是藉秋风”一句,又巧妙地否定了外界因素(如权势、地位等)对蝉声名的影响,进一步突出了蝉的内在品格。这种品格,正是诗人所追求和赞美的。

从写作背景来看,这首诗创作于唐代,这一时期文化繁荣,诗人辈出,咏物诗更是达到了一个新的高度。虞世南作为唐代初期的政治家、文学家、书法家,其人生经历和文学修养都使得他对蝉这一意象有着独特的感悟。他借蝉自喻,委婉含蓄地表达了自己的政治理想和人格追求。据史书记载,虞世南在唐太宗李世民即位后,深受赏识,成为弘文馆学士,参与朝政。他的这首诗,很可能就是在这样的背景下创作出来的。

从文学角度来看,《蝉》是一首典型的咏物诗。咏物诗贵在“体物为妙,功在密附”,即要求诗人对所咏之物进行精细入微的描绘,同时又要通过所咏之物寄托自己的思想感情。虞世南的这首诗,正是做到了这一点。他通过对蝉的形态、习性、居所、鸣声的生动描绘,展现出了蝉的自然美,同时又巧妙地融入了自己的政治理想和人格追求,使得这首诗具有了深刻的内涵和广泛的艺术感染力。

此外,《蝉》这首诗还蕴含着丰富的象征意义。蝉在古人眼中是高洁的象征,它饮露而生,不食人间烟火,这种习性使得它成为了文人士大夫们追求理想人格的象征。虞世南通过咏蝉,表达了自己对高洁品格的赞美和追求。同时,“居高声自远”一句,又暗示了立身品格高洁的人不需要借助外在的力量就能够声名远扬的道理。这种思想,在当时的社会背景下具有积极的现实意义,它鼓励人们追求内在的美德和品质,而不是过分依赖外在的因素来提升自己的社会地位和声望。

从艺术手法上来看,《蝉》这首诗也堪称佳作。诗人运用生动的比喻和拟人手法,将蝉的形象描绘得栩栩如生。同时,他还巧妙地运用对比和反衬手法,通过“居高”与“声远”、“非是藉秋风”等语句的对比,突出了蝉的内在品格和独特魅力。此外,诗人还注重语言的精炼和音韵的和谐,使得这首诗在形式上具有了一种简洁明快、清新自然的美感。

在解读《蝉》这首诗时,我们还可以将其与其他咏蝉诗作进行比较分析。例如唐代诗人骆宾王的《咏蝉》、李商隐的《蝉》等作品,都是以蝉为题材进行创作的咏物诗。然而由于作者地位、遭际、气质的不同,这些诗作在表达方式和艺术风格上呈现出了各自独特的特点。虞世南的《蝉》以清新自然的语言和深刻的象征意义而著称;骆宾王的《咏蝉》则通过双关、隐喻等手法表达了自己身处逆境的苦闷和无奈;李商隐的《蝉》则运用拟人和象征手法抒发了一种与蝉同病相怜的忧伤之情。这些诗作虽然都以蝉为题材进行创作,但却各自表达了不同的思想感情和艺术追求,展现了唐代咏物诗的多样性和丰富性。

综上所述,《蝉》这首诗以其精炼的语言、生动的描绘和深刻的象征意义成为了咏物诗中的佳作。它不仅展现了蝉的自然美和独特魅力,更通过咏蝉寄托了诗人对高洁品格的赞美和追求。同时,这首诗在艺术手法上也堪称精湛之作,它运用生动的比喻和拟人手法、巧妙的对比和反衬手法以及精炼的语言和和谐的音韵构成了一种简洁明快、清新自然的美感。在解读这首诗时我们可以将其与其他咏蝉诗作进行比较分析以更全面地理解其艺术魅力和思想内涵。

- 上一篇: 倪匡是否有外孙?

- 下一篇: 寻找ESET Smart Security 3.0.684.0永久激活码

-

古诗《蝉》虞世南中“绥”的读音是什么?资讯攻略04-03

古诗《蝉》虞世南中“绥”的读音是什么?资讯攻略04-03 -

漪字能组成哪些美妙词汇?资讯攻略02-07

漪字能组成哪些美妙词汇?资讯攻略02-07 -

探寻重阳佳节,四句古诗精选资讯攻略02-11

探寻重阳佳节,四句古诗精选资讯攻略02-11 -

探寻“清明时节雨纷纷”之后的千古绝唱资讯攻略04-10

探寻“清明时节雨纷纷”之后的千古绝唱资讯攻略04-10 -

揭秘古诗《乞巧》深层含义资讯攻略04-12

揭秘古诗《乞巧》深层含义资讯攻略04-12 -

鹿寨古诗的拼音韵律之旅资讯攻略03-01

鹿寨古诗的拼音韵律之旅资讯攻略03-01