菩提树与明镜台:通俗解析其寓意

菩提本无树,明镜亦非台:通俗解读禅意

在浩瀚的中华传统文化中,佛教文化如同一股清泉,滋养着无数人的心灵。而在佛教的众多经典与禅理之中,“菩提本无树,明镜亦非台”这两句禅语,以其深邃的意境和简洁的表达,成为了许多人心灵探索的指引。那么,这两句话究竟意味着什么呢?让我们从多个维度出发,用通俗易懂的语言,揭开它们的神秘面纱。

一、从历史与文化的角度看

“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话,出自禅宗六祖慧能大师的著名偈语。慧能大师是禅宗的重要人物,他的禅法强调直指人心、见性成佛,反对繁琐的仪式和教条。这两句话,正是他对佛教经典《金刚经》中“应无所住而生其心”这一理念的深刻领悟和生动表达。

在佛教文化中,“菩提树”象征着觉悟与智慧,是释迦牟尼佛成道的地方。而“明镜台”则常用来比喻清澈无染的心境,能够映照万物而不被外物所扰。然而,慧能大师却以“本无树”和“亦非台”来否定这些象征物的实有性,意在告诉人们:真正的觉悟和智慧,并非依赖于外在的树木或明镜,而是源于内心的觉醒和领悟。

二、从哲学与思想的角度看

从哲学的角度来看,“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话,体现了禅宗的空灵与超越精神。在禅宗看来,世间万物都是因缘和合的产物,没有永恒不变的自性。因此,所谓的“菩提树”和“明镜台”,也不过是人们为了表达某种精神境界而设定的象征符号罢了。

这两句话告诉我们,真正的智慧和觉悟,不是通过外在的修行或依赖某种特定的物象来获得的。相反,它需要我们超越物质世界的束缚,深入自己的内心世界,去发现那个原本就存在的、纯净无染的本性。这种本性,才是我们真正的自我,也是我们追求的最高境界。

三、从心理学与生活实践的角度看

从心理学的角度来看,“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话,也可以被看作是对自我认知的一种深刻启示。在快节奏、高压力的现代生活中,人们往往容易被各种外在的事物所牵引,迷失了自我。而这两句话,则提醒我们要时刻保持内心的清醒和警觉,不被外界所迷惑。

当我们能够认识到“菩提本无树,明镜亦非台”时,也就意味着我们开始学会放下那些外在的执着和束缚,转而关注自己内心的真实感受和需求。这种转变,不仅有助于我们更好地认识自己,还能让我们在面对生活中的各种挑战时,保持一颗平和、淡定的心态。

在生活实践中,这两句话也可以被用作一种自我提醒和自我调整的工具。每当我们感到迷茫或焦虑时,不妨静下心来,回想一下这两句话所蕴含的深意。或许,在这样的反思中,我们就能找到前进的方向和动力。

四、从艺术与审美的角度看

从艺术和审美的角度来看,“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话,无疑具有极高的审美价值。它们的语言简洁明快,意境深远空灵,给人以无限的遐想和启迪。在诗歌、绘画、音乐等艺术领域,这两句话经常被用作创作的灵感来源和主题表达。

在诗歌中,诗人们常常借用这两句话的意境来抒发自己的情感和对生命的感悟。在绘画中,画家们则通过笔墨的运用和色彩的搭配,来展现这两句话所蕴含的深邃意境和空灵美感。在音乐中,作曲家们则运用旋律和节奏的变化,来表达这两句话所传达的超越与宁静。

这些艺术作品不仅丰富了我们的精神世界,还让我们在欣赏的过程中,更加深刻地理解了“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话所蕴含的深意。

五、从个人成长与修行的角度看

最后,从个人成长与修行的角度来看,“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话,更是我们修行路上的明灯和指引。在修行的过程中,我们往往会遇到各种困难和挑战,比如执着于某种观念、情感或物质等。而这两句话则告诉我们,要超越这些执着和束缚,才能真正实现内心的自由和解脱。

修行不是一种外在的行为或仪式,而是一种内在的转变和提升。当我们能够认识到“菩提本无树,明镜亦非台”时,也就意味着我们已经开始学会放下那些不必要的执着和束缚,转而关注自己内心的成长和修行。这种转变和提升,不仅有助于我们更好地认识自己、理解世界,还能让我们在面对生活中的各种挑战时,保持一颗更加平和、淡定的心态。

综上所述,“菩提本无树,明镜亦非台”这两句话虽然简短,但却蕴含着深邃的禅意和人生智慧。它们从历史与文化、哲学与思想、心理学与生活实践、艺术与审美以及个人成长与修行等多个维度出发,为我们揭示了真正的智慧和觉悟的来源——那就是我们内心的觉醒和领悟。愿我们都能在这两句话的指引下,找到属于自己的修行之路和生活之道。

- 上一篇: 解析女德的含义

- 下一篇: 一目十行:速读的高手

-

前车覆辙,后车明镜:历史教训的智慧启示资讯攻略03-30

前车覆辙,后车明镜:历史教训的智慧启示资讯攻略03-30 -

揭秘:VS对战平台官网详解资讯攻略03-04

揭秘:VS对战平台官网详解资讯攻略03-04 -

VS对战平台官网在哪里?资讯攻略02-28

VS对战平台官网在哪里?资讯攻略02-28 -

四川方言中‘狗蛋儿’的含义资讯攻略03-11

四川方言中‘狗蛋儿’的含义资讯攻略03-11 -

《爱的供养》歌词是什么?资讯攻略01-31

《爱的供养》歌词是什么?资讯攻略01-31 -

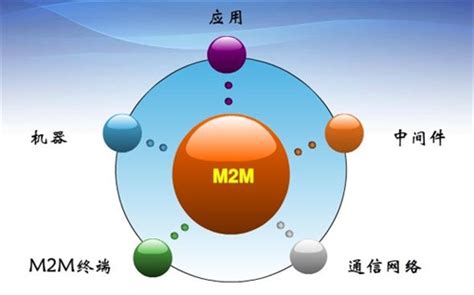

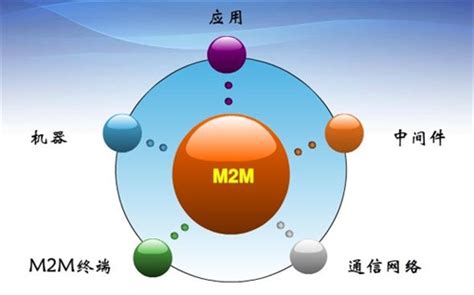

M2M技术定义解析资讯攻略03-22

M2M技术定义解析资讯攻略03-22