揭秘:“九月九日忆山东兄弟”中的“山东”究竟指哪里?

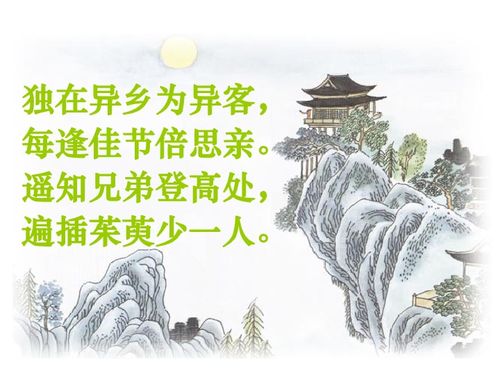

《九月九日忆山东兄弟》是唐代诗人王维的一首脍炙人口的诗作,其中“山东”一词的含义,长久以来引起了不少读者的好奇与探究。这首诗全文如下:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

此诗以朴素真挚的语言,表达了诗人在重阳佳节时对家乡亲人的深切思念。尤其是“每逢佳节倍思亲”一句,更是流传千古,成为表达思乡之情的经典名句。然而,诗中的“山东”一词,却并非指现代的山东省,而是有着特定的历史地理背景。

一、王维与蒲州

王维,唐代著名的诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。他的诗作以清新淡远、意境深远著称,被誉为“诗佛”。王维的家乡原本在太原祁县,但他的父亲迁居到了蒲州,因此王维也在此成长。蒲州,即今天的山西永济市,位于山西省西南部,黄河东岸,地处华山以东,函谷关以西。这里历史悠久,文化底蕴深厚,自古便是兵家必争之地,也是文人墨客汇聚之所。

二、“山东”的地理含义

在《九月九日忆山东兄弟》中,“山东”一词并非现代意义上的行政区划,而是指王维当时所居住的蒲州地区,即华山以东的区域。这一称呼源于古代的地理划分,与现代的山东省并无直接关联。在古代,由于交通不便,信息传递缓慢,人们往往以山川河流作为天然的地理界限,来划分不同的地域。华山作为一座雄伟壮丽的山脉,自然而然地成为了东西之间的分界线。因此,华山以东的地区,便被泛称为“山东”。

三、诗的创作背景

《九月九日忆山东兄弟》是王维在少年时期写成的代表作。据史料记载,王维在十七岁时,独自一人漂泊在洛阳与长安之间,谋求功名。九月九日,正值重阳节,这一天在中国传统文化中有着特殊的地位,被视为吉祥之日,民间有登高的习俗。王维身处繁华的京城,却孤身一人,远离家乡和亲人,这种孤独和思乡之情在重阳佳节之际愈发强烈。于是,他挥毫泼墨,写下了这首脍炙人口的诗作。

四、诗中的情感表达

这首诗以简洁明快的语言,表达了诗人对家乡亲人的深切思念。首句“独在异乡为异客”,直接点明了诗人的孤独处境和异乡身份。次句“每逢佳节倍思亲”,则进一步强化了这种思乡之情,尤其是在重阳佳节之际,对亲人的思念更是加倍。后两句“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,则是诗人想象中的场景:在家乡的兄弟们此时正在登高望远,遍插茱萸,却因自己的缺席而感到遗憾。这种想象不仅加深了诗人对家乡的思念之情,也展现了诗人对亲情的珍视和眷恋。

五、“山东”的文化内涵

在《九月九日忆山东兄弟》中,“山东”一词不仅是一个地理概念,更蕴含着丰富的文化内涵。它代表了诗人的家乡和亲人,是诗人心中永远的牵挂和归宿。在古代中国,家乡和亲人对于每个人来说都有着特殊的意义。它们不仅是个人成长的摇篮和情感的寄托,更是个人身份和归属感的象征。因此,“山东”一词在诗中的运用,不仅体现了诗人对家乡的深厚感情,也反映了中国传统文化中对于家乡和亲情的重视和珍视。

六、现代解读与影响

时至今日,《九月九日忆山东兄弟》依然被广泛传诵和引用。这首诗不仅以其真挚的情感和优美的语言打动了无数读者,更以其深刻的文化内涵和时代价值成为了中华文化的瑰宝。在现代社会,随着交通和信息技术的飞速发展,人们之间的交流和联系变得日益便捷。然而,这种便捷并未减弱人们对家乡和亲情的思念和眷恋。相反,在快节奏的现代生活中,人们对于传统文化的回归和寻根意识的增强,使得这首诗更加具有现实意义和时代价值。

在现代解读中,“山东”一词不再仅仅是一个地理概念,而是成为了一个文化符号和情感寄托。它代表着每个人心中的家乡和亲人,是每个人在异乡漂泊时最温暖的依靠和慰藉。同时,“山东”一词也激发了人们对于传统文化的思考和探索,促使人们更加珍视和传承中华优秀传统文化。

七、结语

综上所述,《九月九日忆山东兄弟》中的“山东”一词,并非现代意义上的山东省,而是指王维当时所居住的蒲州地区,即华山以东的区域。这一称呼源于古代的地理划分,与现代的山东省并无直接关联。然而,在诗中,“山东”一词却承载着诗人对家乡和亲人的深切思念和眷恋之情。这种情感不仅体现了诗人个人的情感世界和文化背景,也反映了中国传统文化中对于家乡和亲情的重视和珍视。

时至今日,《九月九日忆山东兄弟》依然以其真挚的情感和优美的语言打动着无数读者。这首诗不仅成为了中华文化的瑰宝之一,更以其深刻的文化内涵和时代价值激励着人们珍视亲情、回归传统、传承文化。在未来的岁月里,相信这首诗将继续发挥着它独特的魅力和价值,引领着更多的人们走向更加美好的精神家园。

- 上一篇: 刘南希出演过哪些电视剧?

- 下一篇: 乘风破浪之际,下一句揭晓壮志豪情

-

《九月九日忆山东兄弟》所登之山是什么?资讯攻略02-03

《九月九日忆山东兄弟》所登之山是什么?资讯攻略02-03 -

《重温经典:《九月九日忆山东兄弟》全诗赏析》资讯攻略02-02

《重温经典:《九月九日忆山东兄弟》全诗赏析》资讯攻略02-02 -

九月九日怀思山东兄弟全诗资讯攻略03-04

九月九日怀思山东兄弟全诗资讯攻略03-04 -

探寻重阳佳节,四句古诗精选资讯攻略02-11

探寻重阳佳节,四句古诗精选资讯攻略02-11 -

揭秘:西北汉子究竟指的是哪里的人?资讯攻略03-12

揭秘:西北汉子究竟指的是哪里的人?资讯攻略03-12 -

哪里可以找到2008年11月28日山东生活频道《做客生活帮》的视频?资讯攻略04-14

哪里可以找到2008年11月28日山东生活频道《做客生活帮》的视频?资讯攻略04-14